MQ経営分析とは?起業家が知っておくべき利益構造の可視化ツール

2024年12月26日

2024年12月26日

<はじめに>

こんにちは、ミネルバ税理士法人です。このブログでは、「会社設立」や「起業」に関するノウハウやポイントを中心に分かりやすくご紹介しています。今回は前回に引き続きMQ経営分析について整理してみました。ぜひ、参考にしてください。

会社の利益を増やすためには何から始めれば良いのか、すぐに答えることはできますか? おそらく、ほとんどの経営者はこの質問に的確に即答できません。なぜなら、会社の利益は様々な要素から構成されているからです。

利益を増やすためにアプローチするべき要素がなにか、どの要素に対してアプローチするのが効果的か、どの要素の影響がもっとも大きいのかなど具体的な検討が必要です。この具体的な検討にはMQ経営分析を使った分析が効果的です。

MQ会計とは?基本の仕組みをわかりやすく解説

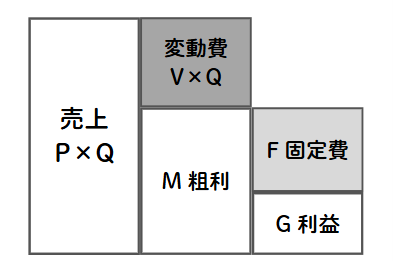

MQ経営分析とは、会社の利益構造を可視化する、つまり、利益を構成する要素を分解して検討するための管理ツールの一つです。「M」Marginは粗利、「Q」Quantityは量、「F」Fixed Costsは固定費を意味します。これに「P」Price(価格)や「V」Variable Costs(変動費)を組み合わせて利益の合計を測ります。利益がどのように生み出されているかを分解して検討することで、経営者が現状の問題を認識して効率的な改善策を立案することに効果があります。

MQ経営分析概要!事業計画書との違いとは?

MQ経営分析と似た効果を持つツールとして、事業計画書があります。

MQ経営分析と事業計画書は、会社経営の充実化を目指すという点で共通していますが、作成する情報のどこに重点を置いているかが異なります。事業計画書は年間の各数値の推移や予定値に重点を置いていますが、MQ経営分析は実際のデータを使い、損益に関わるどの数値にアプローチするのが効果的かを具体的に検討することに重点を置いています。

この2つのツールは組み合わせて利用することでより効果を発揮します。例えば、MQ経営分析を用いてアプローチが必要な要素を分析し、この分析結果を基に経営改善策を立案、事業計画書に書き起こすことで実際の行動計画を可視化していくことができます。

MQ経営分析によって利益構造を可視化する重要性

MQ経営分析を行って利益構造を可視化することで、中長期的な成長のためにはどのような経営判断を行うのが適切かを検討するための情報を手に入れることができます。 例えば、会社の業績(利益)が前年や前月に比べて減少しているとします。なぜ利益が減っているのか、考えられる要因としては、①販売数の減少 ②経費の増加 などが考えられます。経費が増加しているために利益が減っているのだとすれば、経費を見直せば良いのですが、やみくもに減らしても効果はありません。むしろ、コントロールしやすい経費から削減していくと会社にとって必要な経費まで削減してしまい、結果として売上全体も減ってしまうというような事態になりかねません。このような場合にMQ経営分析を活用すること

MQ経営分析の5つの要素とその活用法

MQ経営分析は「M」Margin粗利、「Q」Quantity量、「F」Fixed Costs固定費、「P」Price価格、「V」Variable Costs変動費の5つの要素から構成されています。

P(価格)、V(変動費)、Q(数量)の内容と関係性をわかりやすく解説

Pは商品やサービスの価格を意味します。売上の基礎となる要素であり、利益の最大化のためには適切な価格設定を行うことが必要です。

Vは販売数量に比例して発生する費用のことです。例えば、原材料費などが挙げられます。売上に対する直接的なコストであり、粗利(M)を計算する際に差し引きます。

Qは商品やサービスの販売数量を意味します。売上の規模を決定する要素です。

これらの要素の関係性を式に表すと、次のようになります。

粗利 (M)=(価格 (P)−変動費 (V))×販売量 (Q)

例えば、P価格を上げるとM粗利は増えるが、Q販売量は下がることになります。V変動費を下げるとM粗利は増えるが商品の品質が下がりQ販売量が下がる要因となりえます。Q販売量を増やすと売上全体が増えますが、連動してV変動費も増えるので利益率としては変化しません。このことから、利益の最大化のためには適切な価格設定と商品価値を維持しつつ変動費を抑えることが必要ということがわかります。

P・V・Qのどの要素が原因で利益が最大化できていないのかを検討し、改善策を実行していくことになります。

M(粗利)とF(固定費)を通じてG(利益)のを導く方法

M粗利は、売上高からV変動費を差し引いた金額を意味します。これは事業の稼ぐ力を表していて、赤字になる場合は事業自体に収益力がないという意味になりますので、可能な限り黒字になるようにP、V、Qをコントロールしていく必要があります。

F固定費は、販売量に関係なく発生する費用のことです。会社が存続するために必須の経費であり、例えば人件費や家賃、広告費などがあります。

G利益は、M粗利からF固定費を差し引いた金額を意味します。

企業がまず目指すべきは、G利益がマイナスにならないようにすることです。さらにその上で、どれだけ売れば利益が最大化できるのか、どの経費を調整すればもっとも効率よく利益を増やすことができるのかを追求していくことになります。

MQ経営分析を実践してみよう

MQ経営分析の最終目標は、M粗利とF固定費のバランスを調整しながら、どれだけ売ればG利益がマイナスにならず、G利益を最大化することができるかを追求していくことにあります。簡単なツールでありながら、経営者の経営判断のための重要な情報を提供できる有力な手段です。

起業時にMQ経営分析を導入する具体的ステップ

どのように初期コストを見積もるか

起業を検討している方にとって、初期コストの見積もりは、事業計画を立てる上で欠かせないステップです。初期コストには、大きく分けて以下の項目が含まれます。

【初期コストに含まれるもの(一例)】

• 設立費用

• 事務用品・備品

• オフィス費用

• 事業開始費用

• 運転資金(人件費、広告宣伝費など)

【初期コストの見積もり方法】

1. 事業計画の策定

事業内容、ターゲット顧客、売上目標などを具体的に定めます。

2. 各項目の費用調査

各項目の相場を調べ、具体的な金額を算出します。

見積もりを取れるものは、複数の業者から見積もりを取り比較検討します。

3. 合計額の算出

各項目の費用を合計し、総額を算出します。最低限の費用だけでなく、余裕を持った資金計画を立てることが大切です。

起業時の初期コストの見積もりは、事業の成功を左右する重要な要素です。慎重かつ綿密な計画を立てることがポイントとなります。

売上・利益目標のシミュレーション手法

MQ経営分析では、価格変動や数量変動といった様々な要因を考慮したシミュレーションができます。

【シミュレーション方法】

シナリオ分析

価格を上げるとどうなるか、販売量を増やすとどうなるかなど、様々なシナリオを設定してシミュレーションを行います。

感度分析

各要素が利益に与える影響度を数値化し、より重要な要素に経営資源を集中させることができます。

損益分岐点分析

利益が出始めるための売上高を算出し、経営計画の策定に役立てます。

【MQ経営分析を使ったシミュレーションの手順】

1.目標設定 売上目標、利益目標を具体的に設定します。業界の動向や自社の強みを考慮し、現実的な目標を設定することが重要です。

2.シミュレーションの実行シミュレーションツールを用いて、様々なシナリオを想定し、売上や利益がどのように変化するかを数値で確認します。

3.結果の分析シミュレーション結果を分析し、目標達成のために必要な施策を検討します。例えば、価格を上げるよりも、販売量を増やす方が利益向上に繋がるといったことが分かるかもしれません。

4.計画実行

分析結果に基づいて、具体的な行動計画を立て、実行に移します。定期的に実績と計画を比較し、必要に応じて計画を修正します。

MQ経営分析を導入するメリット

1.利益構造の可視化

企業の収益構造を詳細に分析できるため、問題点を早期に発見し、改善策を講じることができます。

例えば、どの製品が利益率が高く、どの製品が赤字になっているのかを明確にすることで、経営資源の配分を最適化できます。

2.意思決定の支援

データに基づいた意思決定が可能になり、経営の効率化が図れます。

例えば、価格変更や新製品の導入といった重要な意思決定を、データに基づいて行うことができます。

3.リスク管理

様々なシナリオを想定し、リスクを事前に把握することができます。

例えば、原材料価格の上昇や競合の出現など、様々なリスクに対して事前に対策を講じることができます。

MQ経営分析は、企業の利益改善に貢献する強力なツールです。しかし、単にツールを導入するだけでは効果は得られません。自社の状況に合わせて、適切な分析を行い、改善策を実行することが重要です。

あなたの会社でも、MQ経営分析を導入することで、新たな成長の機会が見つかるかもしれません。

疑問点やさらに詳しく知りたいことがありましたら、ぜひお気軽にLINEの無料相談をご利用ください。ミネルバ税理士法人の専門家が、あなたのビジネスを全力でサポートいたします。